Fin da piccola mi piaceva dipingere e giocare col traforo e, finite le medie, ottenni con fatica e con un ostinato braccio di ferro con i miei il permesso di andare al Liceo Artistico considerato allora luogo di perdizione. Terminato quindi il Liceo Artistico a Genova avevo chiaro che volevo fare l’Accademia, ma non l’Accademia Ligustica di Belle Arti: volevo andare a Milano all’Accademia di Brera. I miei: ‘da sola in una città foresta a 18 anni non ti ci lasciamo andare’.

A Genova avevano istituito da poco il biennio di architettura e così feci quello, ma a vent’anni andai comunque a Milano a finire la facoltà di architettura perché a Genova non avevano ancora messo il triennio successivo. Era il 1965 e da allora sono rimasta a Milano.

Finita architettura, senza mai comunque abbandonare la sperimentazione artistica, ho iniziato a lavorare per un po’ di tempo nel settore mostre e fiere dell’Olivetti. Era l’inizio degli anni ’70 e in architettura, nel design imperava un

funzionalismo che rasentava la scarnificazione dell’oggetto togliendogli forma e sentimento. Era la standardizzazione, un oggetto si distingueva dall’altro solo per la forma di una vite, o di un giunto, era tutto in serie e uguale. Fu una ribellione che mi coinvolse interamente.

Cominciai a disegnare oggetti apparentemente d’uso caricandoli di inutilità e togliendogli la funzione: se una cosa sembra una certa cosa allora vuol dire che quella certa cosa può essere la cosa. Mi districavo tra l’apparenza e la sostanza, tra la percezione e la conoscenza. Facevo degli oggetti che sembravano sedie, ma nello schienale non ci si poteva appoggiare perché magari era vuoto, nel sedile non ci si poteva sedere perché magari c’erano degli spunzoni, e sui braccioli non ci si poteva appoggiare perché magari erano fatti a forma di sega. Allora, quelle forme assurde, divertenti, ridondanti avrebbero potuto anche essere sedie. Volevo rendere le cose che ci circondano uniche, più belle, che appagassero, cariche di senso e di empatia. Erano progetti di sculture.

Ritirai fuori le infantili capacità falemagnesche e con l’aiuto anche della scultrice Thea Vallé che mi concesse di lavorare nel suo studio realizzai una prima serie di sculture che esposi in una mostra personale a Roma nel 1975 alla Galleria SM13 diretta da Valentina Orsini e con la presentazione di Mirella Bentivoglio che si entusiasmò dei miei lavori. Mi scrisse un bellissimo testo e mi diede una carica piena di entusiasmo per proseguire.

Da allora ho partecipato ad almeno duecento, forse duecentocinquanta, tra mostre personali e collettive. E la musica ha sempre accompagnato tutti i miei anni.

Se negli anni settanta facevo opere con una forte valenza provocatoria e contestataria, con un linguaggio post-pop e neobarocco ma rimanendo comunque succube dell’astrattismo e del geometrismo imperante, per cui tutte le opere erano simmetriche e ogni elemento era rigorosamente inserito in una griglia progettuale, quello che faccio oggi si è quasi completamente liberato da quelle briglie.

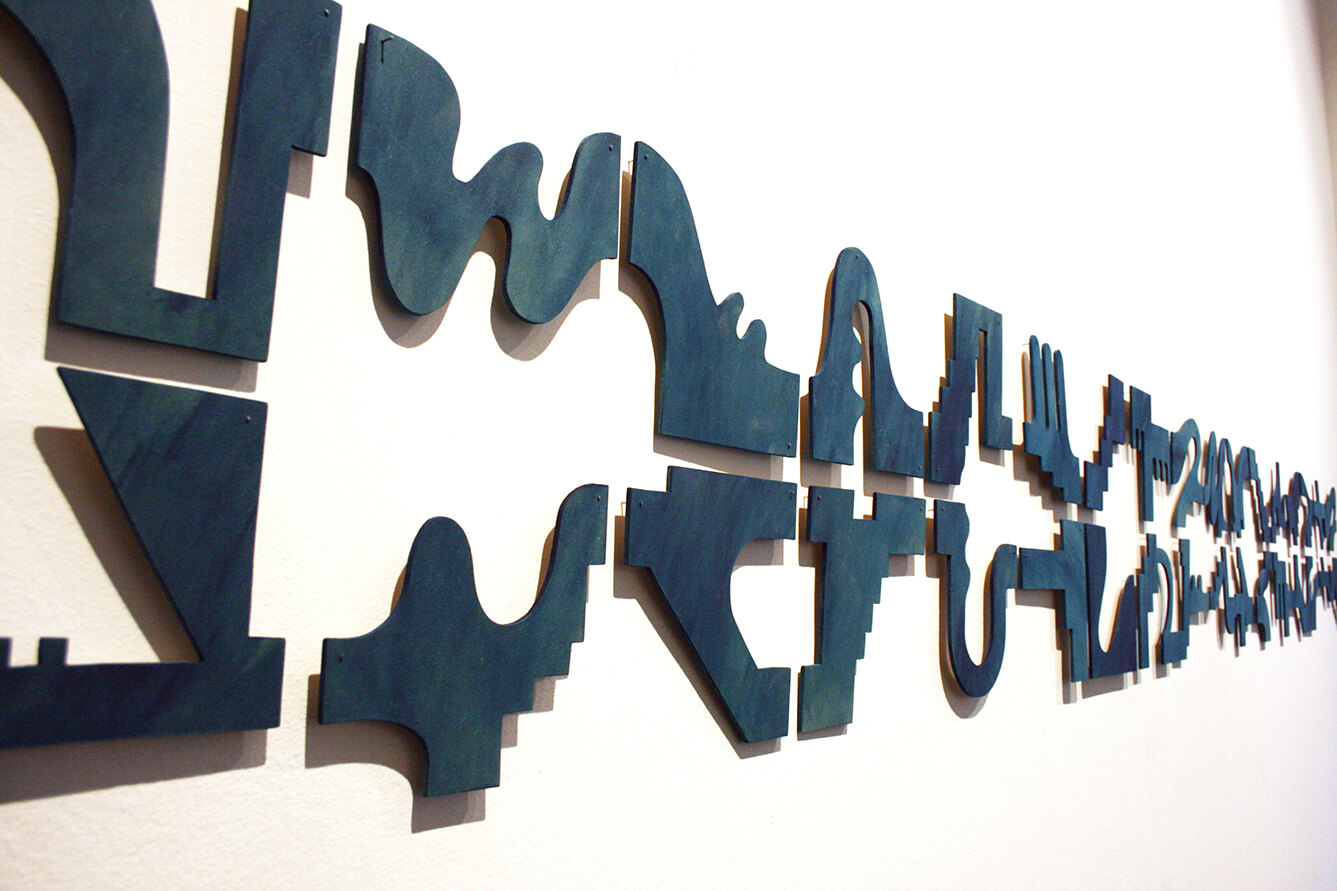

Faccio sculture molto disegnate e poco volumetriche; il volume è dato dai rapporti tra gli elementi, con l’ambiente, la massa è assente, la forma ne ha sempre il sopravvento, soprattutto come perimetro. Aggettivi sono surreale, ironico, grottesco, gioco, musica, poesia, tragedia, catarsi. Oggi la derivazione dall’oggetto d’uso che usavo nelle prime sculture è praticamente scomparsa, semmai è ricomparsa, in alcune opere, la matrice monumentale figurativa di un tempo.

Oggi mi permetto tutto quello che mi pare significante, alle forme astratte affianco figure con due gambe, due braccia, un tronco e una testa, mi permetto di accostare, capovolgere, collegare, mi permetto di creare situazioni complesse anche installative con la commistione di elementi espressamente creati e elementi riciclati, mi permetto e basta.

Mi piace soprattutto la visione frontale delle cose dove la prospettiva si attua col cambiamento di dimensione e dove tutto si può perdere all’infinito ma anche estinguersi. Nella prospettiva centrale tutto diventa assoluto e immutabile. Non si può girare attorno a molti dei miei lavori perché quasi scomparirebbero. Penso che il tutto tondo sia fondamentalmente ambiguo e instabile perché muta in continuazione e non è ciò che sempre voglio: una visione sì tridimensionale, ma univoca. Molti lavori a cui sono giunta oggi sono come i fondali di una scena teatrale che rappresentano un mondo, ma sono soprattutto e fondamentalmente sculture da muro e dietro di loro non c’è più nulla, non vi può essere più nulla e quando l’occhio vi si posa, lì si ferma, sia che siano effettivamente contro un muro o che siano invece immersi in un paesaggio.

Sembra che parlino di Natura, che la ricordino e che la propongano, ma non hanno nell’una né l’altra intenzione, semplicemente le si affiancano, o antepongono, con valenze totalmente differenti. Ogni segno, ogni segmento di legno, dritto, ondulato o curvo si aggrega di fatto a ricordare una Natura artefatta, a volte matrigna, spesse volte seduttiva e suadente, sognata e desiderata, ma al fondo malvagia e capace di uccidere e di ucciderci tutti.

Ecco allora, a prescindere, la ricerca quasi ossessiva per una contemplazione estetica, fissa, calma, immota, rassicurante, che possa placare l’ingarbugliamento, l’incertezza e il delirio del caos che ci circonda e in cui viviamo.

Poi rifletto e mi sembra che in tutti questi anni ogni opera che ho realizzato non sia stata altro che la variazione e la combinazione infinita di due o tre momenti dei primi passi che ho fatto nel mondo dell’arte. In alcuni quadri che ho dipinto a sedici anni ci sono delle forme che ho ripetuto quasi identiche in mille situazioni diverse. Ma questo l’ho capito soltanto da poco. Forse è questa monomania, paranoia, che ha indirizzato tutta la mia vita con le sue scelte lavorative, affettive, abitative.

Mi si è apparentata ad Arp, ai futuristi, ma i miei antenati amati sono Piero della Francesca, e da molto giovane Henry Moore e Michelangelo e poi tutto ciò che ho visto e vissuto nella vita.

Che altro dire su di me: sono totalmente incapace di sorridere a chi detiene qualche forma di potere. Si può chiamare orgoglio, rifiuto di un confronto giudicante, timidezza o addirittura autolesionismo. Ed è per questo e per caparbia autosufficienza che ho costituito nel 1997 assieme a Donatella Airoldi la galleria Quintocortile, a Milano.

Nel tempo hanno scritto sul mio lavoro tra gli altri: Mirella Bentivoglio, Marisa Vescovo, Carmelo Strano, Alessandro Mendini, Anty Pansera, Vito Apuleo, Donato Di Poce, Roberto Borghi, Marcello Corazzini, Donatella Airoldi, Giorgio Di Genova, Evelina Schatz, Mimma Pasqua, Chiara Gatti, Kevin McManus, Cristina Rossi, Roberto Mutti, Eleonora Fiorani.

Tra le pubblicazioni in cui sono presente: ‘Storia dell’Arte italiana del ‘900 – Generazione anni quaranta’ di Giorgio Di Genova – Edizioni Bora.